「冬を快適・健康に暮らす家づくり」勉強会(2/22開催)

- 開催期間

- 2026年2月22日

- 開催時刻

- 10時〜16時

- 開催場所

- イソダモデルハウス ソーラーサーキットの家NEXT(鎌倉市津235)

外断熱・二重通気工法「ソーラーサーキット」は、1988 年以来、住まいに快適な環境をもたらす技術として、長年にわたって全国に普及してきた。

その根底には、ソリューションを通じて社会に貢献するという理念がある。構造の耐久性や性能の低下軽減、創エネ・省エネの工夫など、これからの環境、暮らしに対する長期的な視点から生まれた工法や建材について、それぞれ担当の松山知生さんと橋本仁志さんに聞いた。

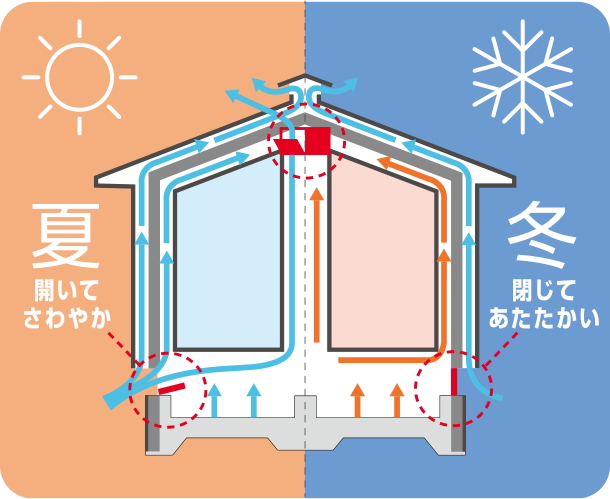

「ソーラーサーキット」とは、 家全体をすっぽりと包み込んで保温する「外断熱」と、壁内を通気させて熱気・湿気を外に逃がす「二重通気」を組み合わせた技術だ。夏は通気によって熱を排出し、冬はダンパーを閉じて保温するという、日本の四季に対応した調節を行い、快適な室内環境をつくり出す。

この工法を開発したカネカは、素材の開発を通じて社会が抱える課題の解決に取り組んできた企業だ。「当社では、未来の人々、社会、地球環境のためにソリューションを提供し続けてきました」(住宅Strategic Unit 松山さん)。

「省エネルギーと豊かなくらしの創造に貢献」を掲げ、同社が開発・供給している商品・技術としては、ソーラーサーキットのほか、ポリスチレンフォーム断熱材「カネライトフォーム」や建材一体型の太陽光発電システムなどが挙げられる。

ソーラーサーキットで注目したいのは、木造住宅の劣化を防ぐための仕組みが施されていることだ。

外断熱

外断熱・二重通気工法「ソーラーサーキット」は、1988 年以来、住まいに快適な環境をもたらす技術として、長年にわたって全国に普及してきた。

その根底には、ソリューションを通じて社会に貢献するという理念がある。構造の耐久性や性能の低下軽減、創エネ・省エネの工夫など、これからの環境、暮らしに対する長期的な視点から生まれた工法や建材について、それぞれ担当の松山知生さんと橋本仁志さんに聞いた。

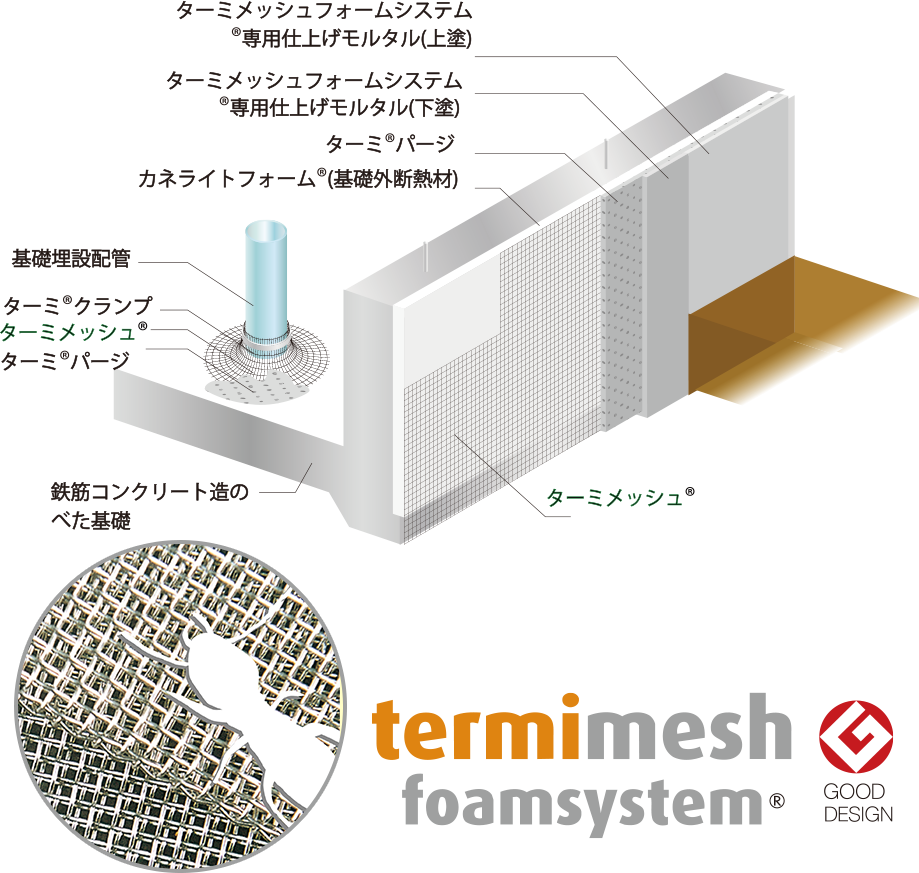

基礎の外周部分への配慮

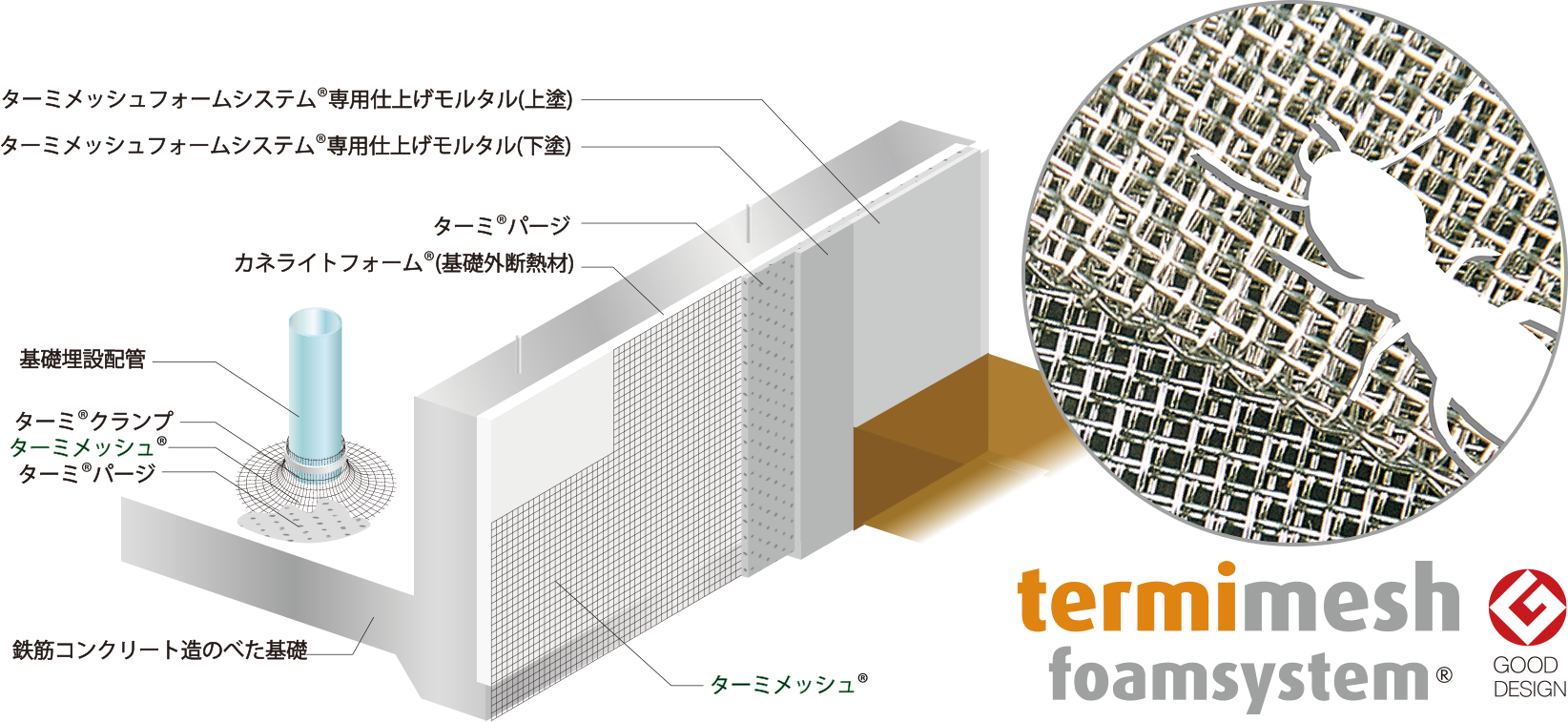

2つ目のポイントは、基礎の外周部分への配慮。コンクリートの中性化を防ぐため、基礎の外側を断熱材で覆う仕様となっている。基礎自体の温度低下を防ぎ、アンカーボルトの結露を抑制する効果も発揮する。

また湿気とともに木造住宅の弱点となっているのがシロアリ被害だが、これについても対策が確立している。細かいステンレスの編み目のシートを基礎回りに張り巡らせることでシロアリの侵入を防ぐ「ターミメッシュフォームシステム」が3 つ目の劣化防止のポイントだ。従来の薬剤塗布による防蟻対策は、定期的に薬剤を散布し直す必要があるが、この方法であれば物理的にシロアリを通さないので、長く効果が持続する(定期的な点検は必要)。このシステムは2001年から採用されて、20 年以上、効果が認められているという。

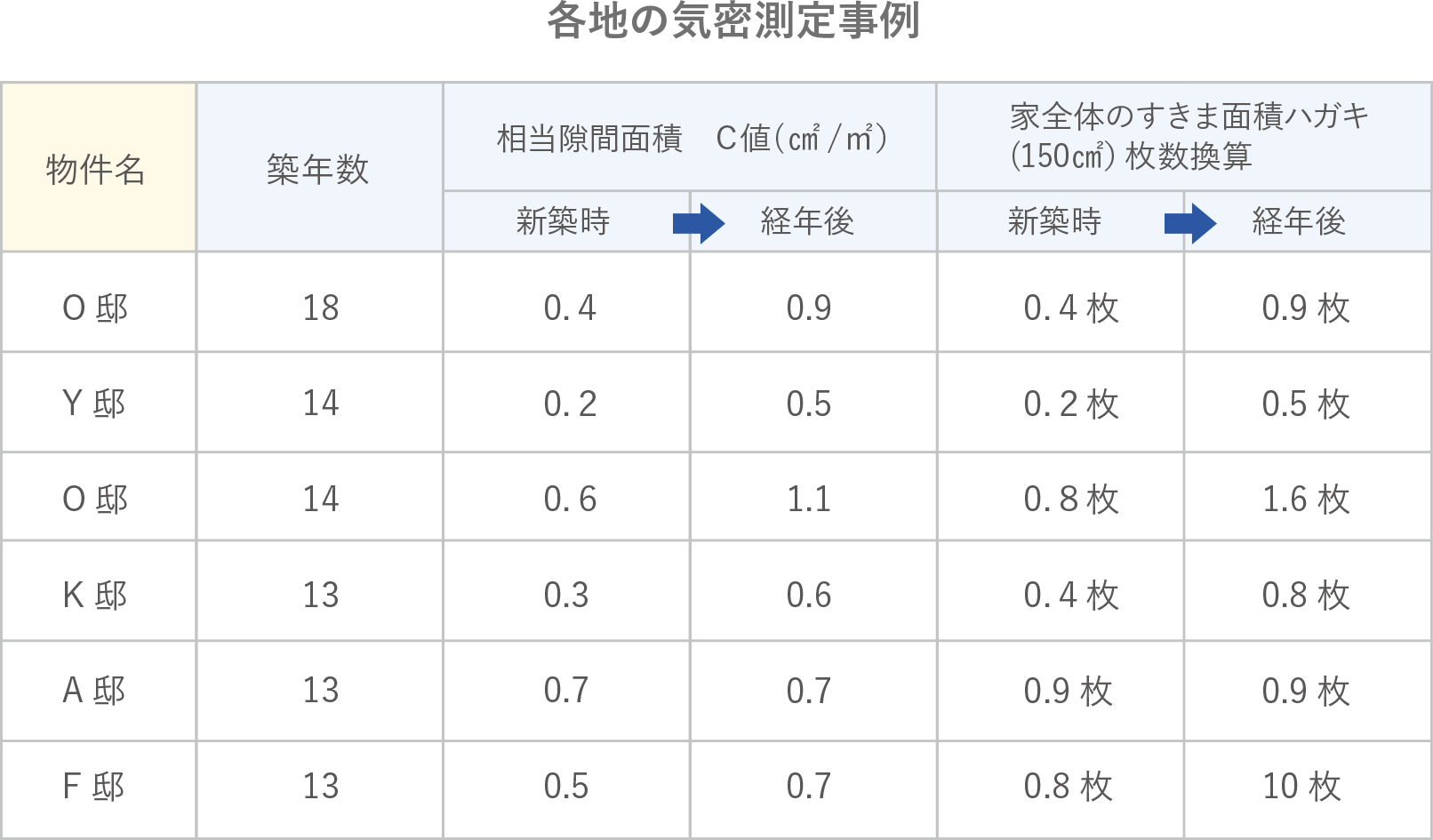

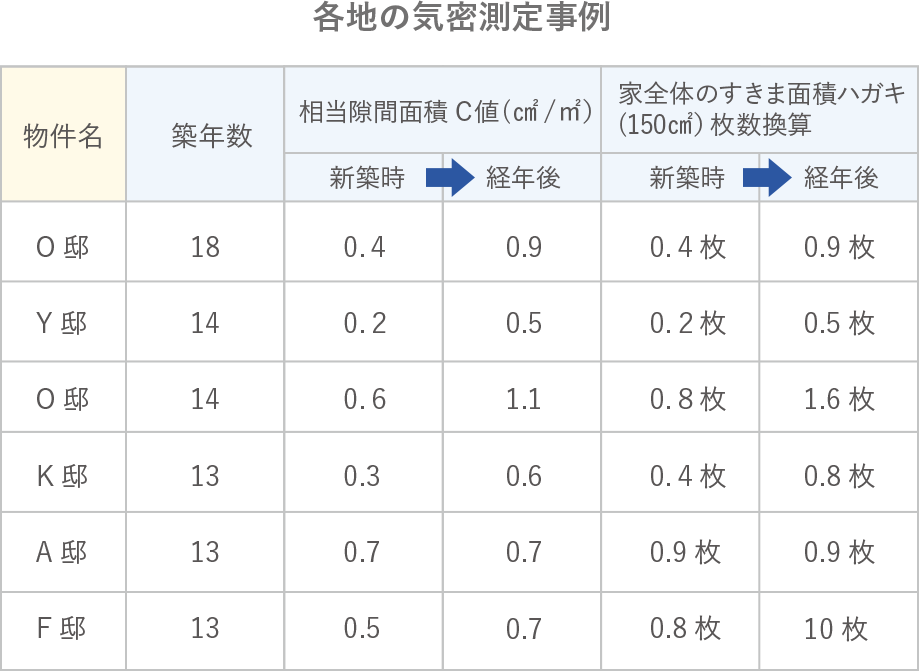

「ソーラーサーキット」の断熱性能の要となっている断熱材には、ポリスチレンフォームを採用。熱伝導率0.024W/m・k と断熱性能が高いだけでなく、吸水率(g/100㎠)についても0.01以下という性能値になっており、水や湿気による性能低下の心配が少ない。断熱施工時には、断熱材の継ぎ目を専用のテープで丁寧に処理し、気密測定も断熱工事段階と完成時の2 回実施して性能を確認したうえで引き渡している。こうしたカネカの性能へのこだわりは施工時だけでなく、完成・引き渡し後についても向けられている。築17 年のモデルハウスで気密性能を測定した例では、新築時に0.3㎠ /㎡だったC 値が、解体時には0.4㎠ /㎡という数値を記録したという。所在地が宮城県で、東日本大震災も経験した建物であったことを考慮すると、ほとんど性能が落ちていないといっていい。各地の築年数の経過した建物でも同様の測定結果(表)が報告されているという。

築17 年が経過し、解体中のモデルハウス(宮城県)。東日本大震災を経験したにも関わらず、新築時の0.3㎠/㎡というC値に対し、解体時でも0.4㎠/㎡という測定値を記録した。その他、各地の気密性の経年後の測定例でも、変化が少ないことが実証された。

ソーラーサーキットが開発されてからの35 年のうちにも、社会や技術は大きく変化している。特に近年、顕著になってきているのが、気候の蒸暑化だ。ソーラーサーキットでは、基礎・壁・屋根の構造部を断熱材ですっぽり覆い、外壁の裏側と断熱材の間に外部通気層(アウターサーキット)を設ける。夏は、この通気層を通って、外気に熱せられた空気が上昇し、軒裏や屋根の棟に取り付けられた通気口より排出して構造躯体内の温度上昇を抑え、日射熱の影響を最小限にする効果がある。

また床下から取り入れた外気は、床下の地温で冷やされ、躯体内の内部通気層(インナーサーキット)を巡って躯体を冷やすという仕組みがある。しかし、近年の蒸暑化により、夜でも30度を超えるような熱帯夜が続くようになると、高温・高湿の外気を取り入れることは室内の温熱環境を調整するうえでデメリットになりうるケースも増えてきた。そこで同社では、冬と同様にダンパーを閉じて、床下の冷えた空気と小屋裏の温められた空気を外気や小屋裏の温度変化に応じて躯体内で巡らせる「循環型」をソーラーサーキットの新しい仕様として開発中。「冷房需要の多い沖縄における夏カビ対策も強化して、九州、四国、本州沿岸部など

に提案を始めています」(松山さん)。

今後も地域性に合わせて仕様を柔軟にカスタマイズしていく予定だ。

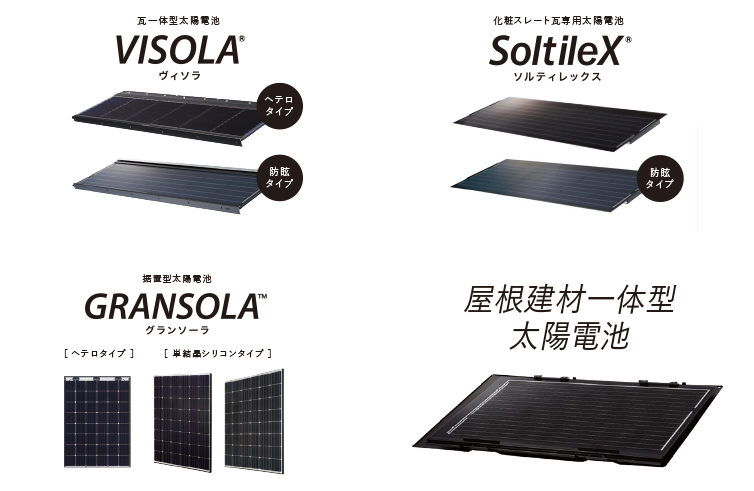

住宅業界では、建物の高断熱化、設備機器の省エネ化とともに、太陽光発電の普及という形で、低炭素化が促進されている。

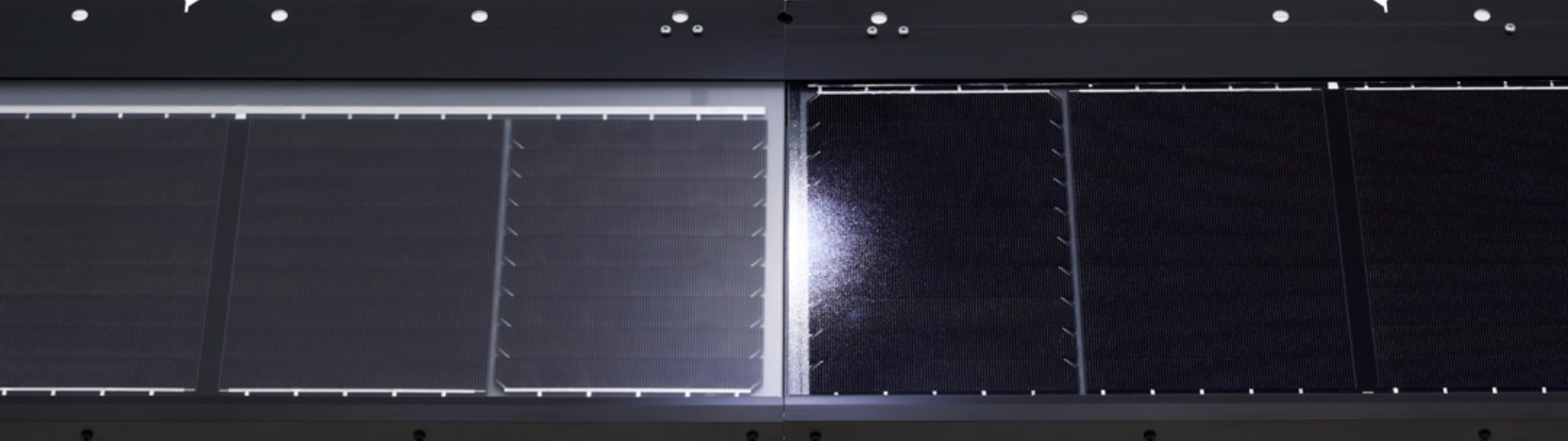

そうした動きに対応してカネカが開発したのが、屋根材一体型の太陽電池だ。太陽電池のマーケティング担当の橋本さんは「日本は台風や地震などの災害が多いことから、戸建て住宅に太陽電池を設置する際は耐風性能と軽量化が重要なポイントであると考えました」と語る。

従来の太陽電池は、屋根材の上に架台を取り付けて設置するという方式をとっていた。この場合、架台の重さが建物の負担となり、架台を設置するためのビス穴などが雨漏りを引き起こす懸念があった。

「こうした課題を突き詰めた結果、屋根材一体型という発想にたどりつきました」と橋本さん。

同社の屋根材一体型太陽電池は、平板陶器瓦、化粧スレート瓦などに対応。屋根材と太陽電池を一体とすることで、風にも強く、屋根全体を軽量化し躯体への負荷を軽くする太陽電池の開発を実現。

「目指したのは、“ 災害が多い日本の屋根に負担を掛けない太陽電池” です。また、設置時に穴をあけることを最小限に抑えることで屋根そのものの防水性も損ないません」(橋本さん)。

屋根材一体型太陽電池では、落雪・滑雪を防ぐ雪止機構を導入したほか、反射光を低減する「防眩品」もオプションに追加。従来、反射光の近隣への影響が懸念された屋根北面にも設置しやすくなった。

また、既存の市場で流通している太陽電池よりもサイズの小さい「小割サイズ」の製品も開発。複雑な屋根形状の家や狭小地における住宅などでも発電容量を確保できるようになった。

「これまで培ったノウハウを生かして完全自社設計によるモジュール開発に成功しました。高い品質を保つために国内生産を維持しています」(橋本さん)。

日本の気候や住宅環境に配慮したことで、同社の太陽電池は、大手ハウスメーカーにも採用され、東京など都市部で設置実績が増えてきているという。

古来、日本人は四季の移り変わりの中で暮らしてきた。そうした日本の自然環境をベースに機能、性能を考えたカネカの提案するソリューションは、環境問題やSDGSの観点にも近しい。これからの社会と暮らしにとって重要な役割を果たすはずだ。

「冬を快適・健康に暮らす家づくり」勉強会(2/22開催)