POWER OF CHEMISTRY ソーラーサーキットのお家の構造・性能

ソーラーサーキット

(外断熱・二重通気工法)

二つの技術を組み合わせる

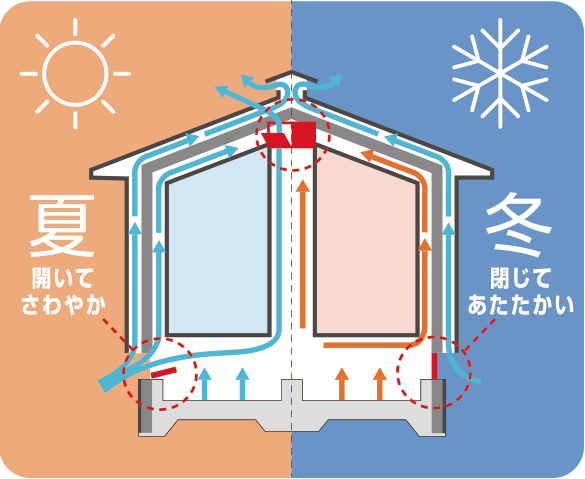

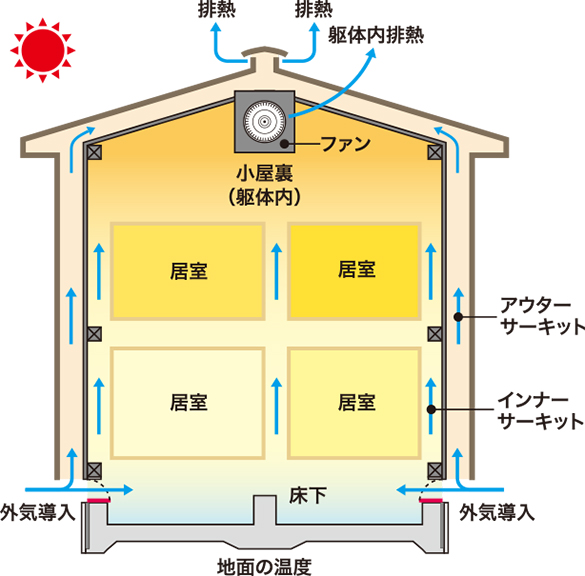

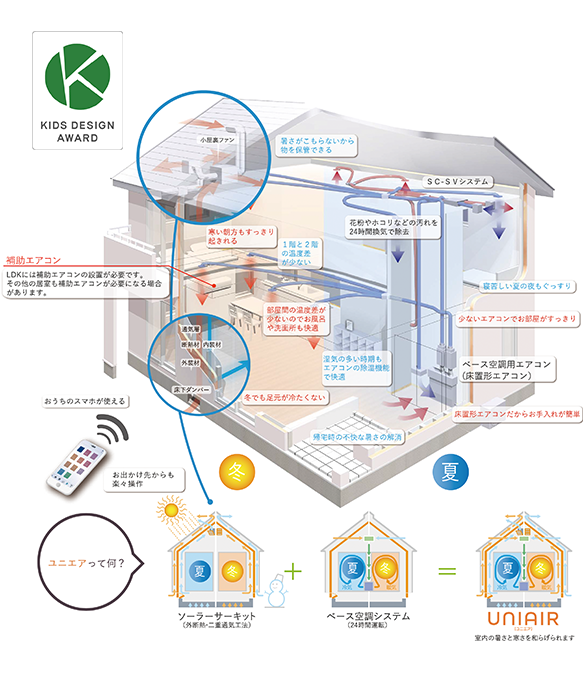

「ソーラーサーキット」は、「外断熱」と「二重通気」を組み合わせた、独自に開発された技術です。「外断熱」とは、家全体を断熱材で包むことで躯体の断熱性能を高める、冬季に適した技術です。一方、「二重通気」は、躯体の中に設けた二重の通気層を使って気流をつくることで室内の熱や湿気を排出する、夏季に適した家を冷ます技術。つまり、二つを組み合わせることで、夏と冬、それぞれの気候に適した機能を使い分けることができる、自然エネルギーを大切に使いたいという願いから生まれた木造住宅システムです。

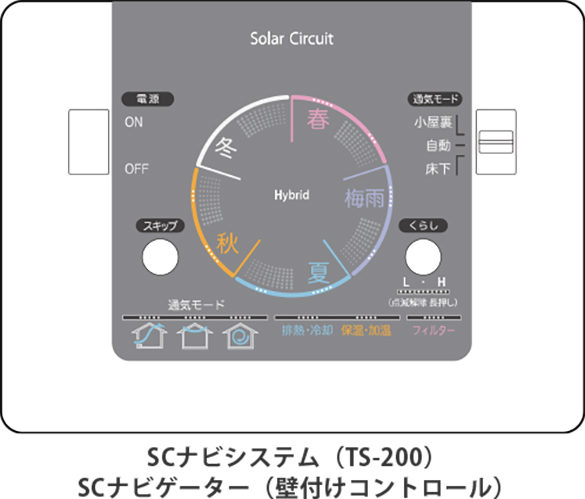

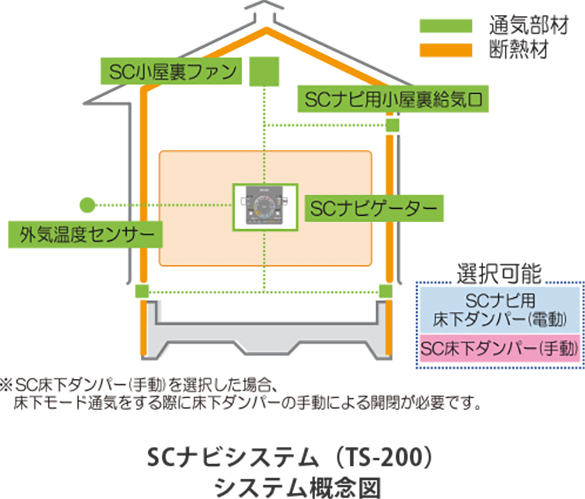

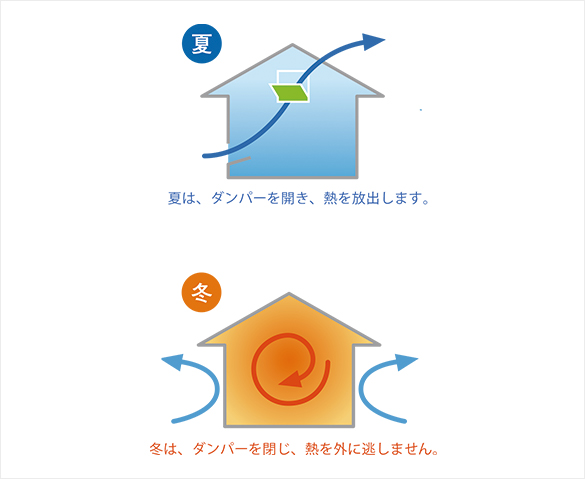

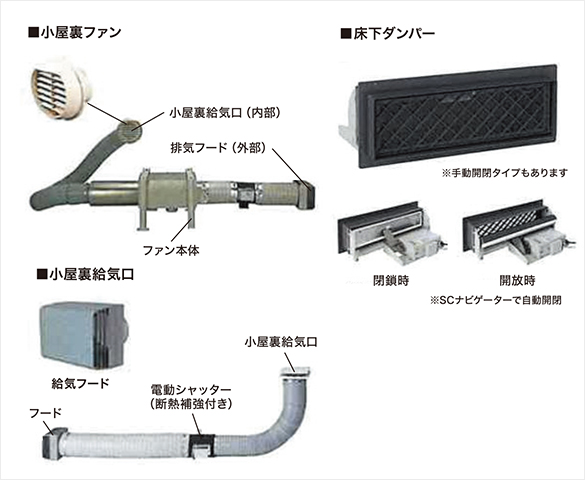

ソーラーサーキットには二つの技術を使い分けるために、基礎に床下ダンパーと屋根裏に小屋裏ファンという設備があります。

夏は、床下ダンパーを開放、小屋裏ファンを廻し建物内部を通気をおこない熱を屋外に排出します。冬は床下ダンパーを閉鎖し、小屋裏ファンを停止して、太陽光で暖められた熱を逃がしにくくします。夏は、夜間外気・床下地温、冬は太陽光・床下地温を活用できる自然エネルギー活用住宅として冷暖房エネルギーの使用量を少なくできないかと考えました。

断熱通気部材

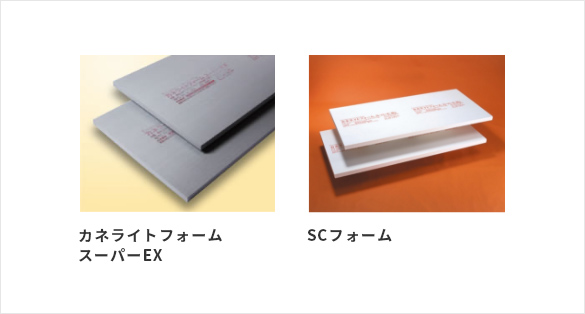

押出法ポリスチレン

フォーム断熱材

高い断熱性能、耐圧強度、透湿抵抗に優れた断熱ボードです。特に雨や湿気に強く、建築中の天候、竣工後の湿気など多様な環境下において安定した性能を発揮します。

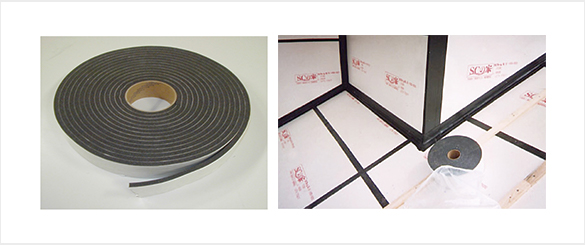

気密シーリングテープ

断熱材の継目を塞いで気密性能を高めるテープです。

通気部材

インナーサーキットの通気を担う部材。ダンパーも外気に接する開口部の一部。素材に高性能樹脂を使用し、ダンパーそのものの断熱性、気密性も配慮しています。初夏から秋にはファンを廻し熱気とともに空気を排出し、冬はダンパーを閉じて冷気の侵入を止めて気密性を保ちます。

2つの技術を融合させて、

夏も冬も省エネに暮らす「衣替えの家」

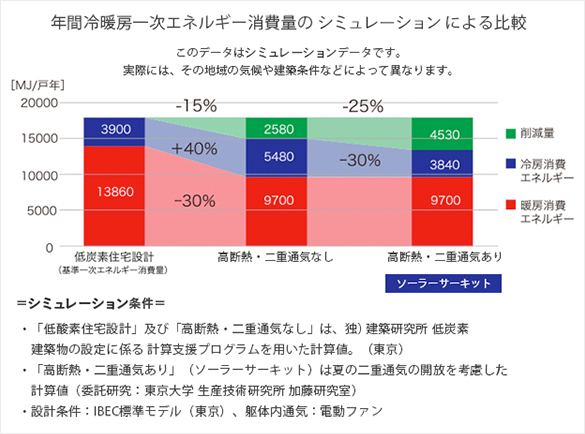

北海道などの寒冷地域を除いて、冬の暖かさを保つための高断熱化は暖房エネルギー消費の削減をもたらしますが、一方で夏の冷房エネルギー消費の増加を引き起こす(熱ごもり)という問題がありますします。ソーラーサーキットはこの点に着目、二重通気によって熱を排出することでこの問題の解決に取り組んでいます。

外断熱

ソーラーサーキットの外断熱

基礎から外壁、屋根の上までをボード状の断熱材で覆い家全体を断熱することにこだわります。ボード状の断熱材は乾燥や吸湿による収縮もほとんどないため長期的な断熱性能や気密性能だけでなく、押出法ポリスチレンフォームの特徴である防湿性能を維持できるので、建物全体を覆うことにより室内だけでなく、柱や梁、基礎コンクリートを厳しい気候や風雨から保護する役割も果たします。冬においては、室内と床下や壁内との温度差も小さく、躯体劣化の原因となる結露を抑える効果が期待できます。

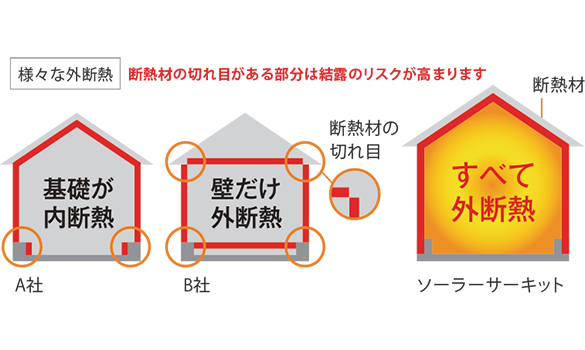

外断熱はいろいろあります

建物全体を断熱材で覆う断熱、基礎だけ内側で断熱、外壁だけ外側から断熱する建物は全て外断熱(または、外張り断熱)と呼ばれています。しかしながら、断熱位置が異なることで当然、室内温度も床や壁の温度も違ってきます。ソーラーサーキットでは室内の温熱環境だけでなく、床下や壁内の環境も考えた結果、家全体を断熱する完全な外断熱工法を採用しました。

外断熱の効果

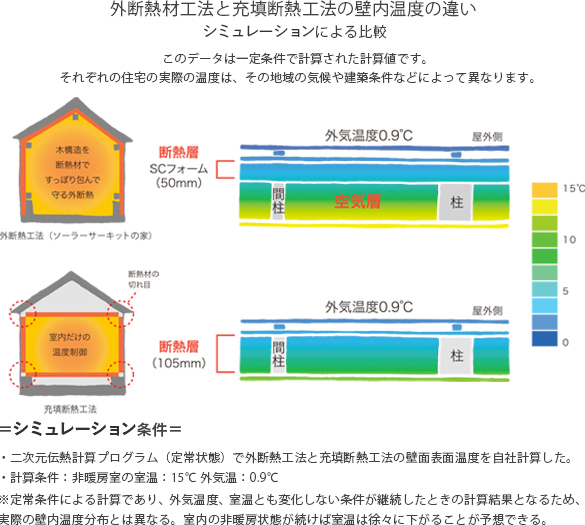

真冬の外壁温度

室内温度15℃、屋外気温0.9℃時の外壁内部の温度シミュレーションです。外壁内部の温度を高く維持することは、建物内の水蒸気の結露を抑制することになります。また、柱や間柱も断熱されていることから室内同様に暖かい状況にできることもわかります。

外断熱の効果

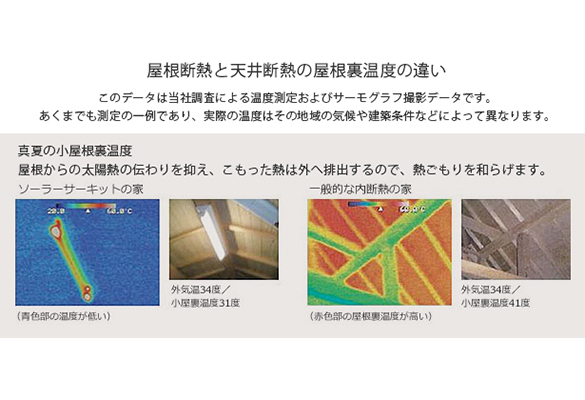

真夏の屋根裏温度

屋根断熱と天井断熱による屋根裏温度調査の結果から、外断熱では屋根裏に太陽熱が伝わりにくいことが分かります。屋根裏の温度上昇を抑えることで屋根の下にある居室温度の上昇を抑えることができます。

外断熱の効果

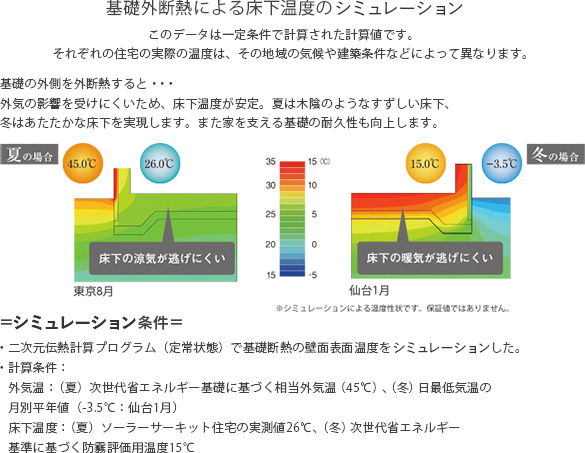

結露リスク低減

基礎コンクリートを外側から断熱することで基礎コンクリート温度を安定させることができます。基礎コンクリートはこれによって夏も冬も地面の温度に近い温度で維持されることになり、夏は地温を利用した二重通気、冬は地温を利用した保温効果として効率のよい自然エネルギー活用が可能になります。

また、冬は基礎コンクリート温度を高く維持できるので、コンクリートやアンカーボルトの表面結露を抑制しやすくなるメリットも得られます。

気密性能

建築に関する法律や基準では確認は義務付けられていませんが、

ソーラーサーキットでは気密性能の数値を全棟で確認するルールを設けています。

断熱性能と気密性能がそろって高性能であることが、

室内環境や建物の耐久性には大切だからです。

気密性能(C値)は住みごこちを左右する、

家選びの大切なポイントです。

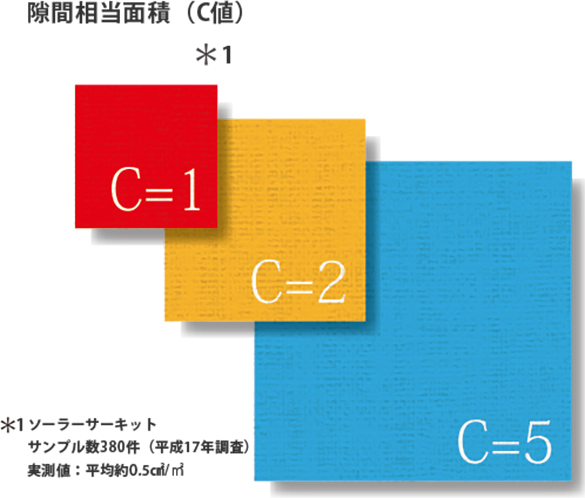

「隙間相当面積」ともいい家の隙間の総面積を延べ床面積で割って算出する「C値」。建築に関する法律や基準で確認は義務付けられていませんが、ソーラーサーキットでは気密性能の数値を全棟で確認するルールを設けています。断熱性能と気密性能がそろって高性能であることが、室内環境や建物の耐久性には大切だからです。ソーラーサーキットの家は1.0㎠/㎡以下を目安としています。たとえば約40坪の家なら、隙間面積の合計はおよそハガキ1枚分相当となります。隙間の総面積が少ないほど冬に室内の暖かさを外に逃さず、結露のしにくい家にできます。

築16年のソーラーサーキットの家は竣工時と

ほぼ変わらず生きていた。

モデルハウスの建て替え工事のため、解体に先立ち建物の経年劣化状況を調べたところ、 このモデルハウスでは構造躯体の腐朽や、内部結露の痕跡は見当たりませんでした。またC値を測定したところ竣工時0.1㎠/㎡に対し16年後の計測値は0. 3㎠/㎡という結果でした。(あくまでも一例であり、実際の経年でのC値の変化は、気象条件、建築条件などによって異なります。)

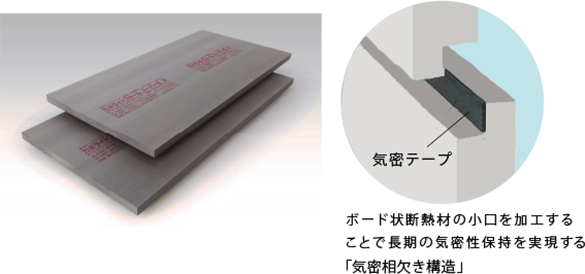

気密性能を長く保持する工夫

木造住宅は長い年月をかけ気密性能が悪くなるといわれます、原因として木材の乾燥収縮、気密層の劣化、開口部(窓、戸、出入り口など)の隙間などがあります。ソーラーサーキットでは長期の気密性能を保持するための工夫として、木材を直接外気にふれさせない外断熱に加え、断熱材の気密相欠き構造と気密テープの内蔵、気密工事方法のルール化等を行い、気密性能を長く保持ができるための工夫を行っています。

計測してみました!

S様がお住まいのお家で実際に数値を計測させていただきました。ご実感されているように、高気密といえる性能値が実測で確認することができました。

気密性をcheck! C値を計測

C値とは、住宅内の隙間の総量を表す数値でC値が低いほど高気密であることを示し、家づくりにおいて判断しづらい施工精度を数値で表すことができる指標でもあります。

この数字はおよそ500円玉2枚分ほどの大きさの隙間しかないことを示しています。

二重通気

外壁の二重通気構造

ソーラーサーキットの二重通気構造は、一般的な住宅にも備わる外壁材と断熱材の間にある1年中通気を行う外側通気層に加え、断熱材と内装材の間にインナーサーキット(内側通気層)を床下から導入した外気を小屋裏まで通気をする仕組みがあります。

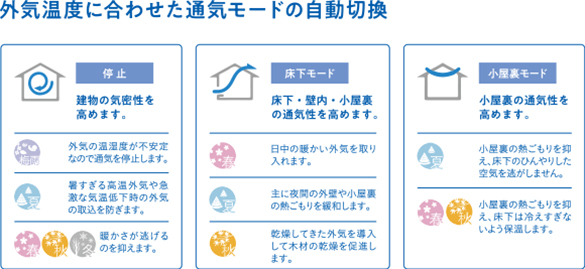

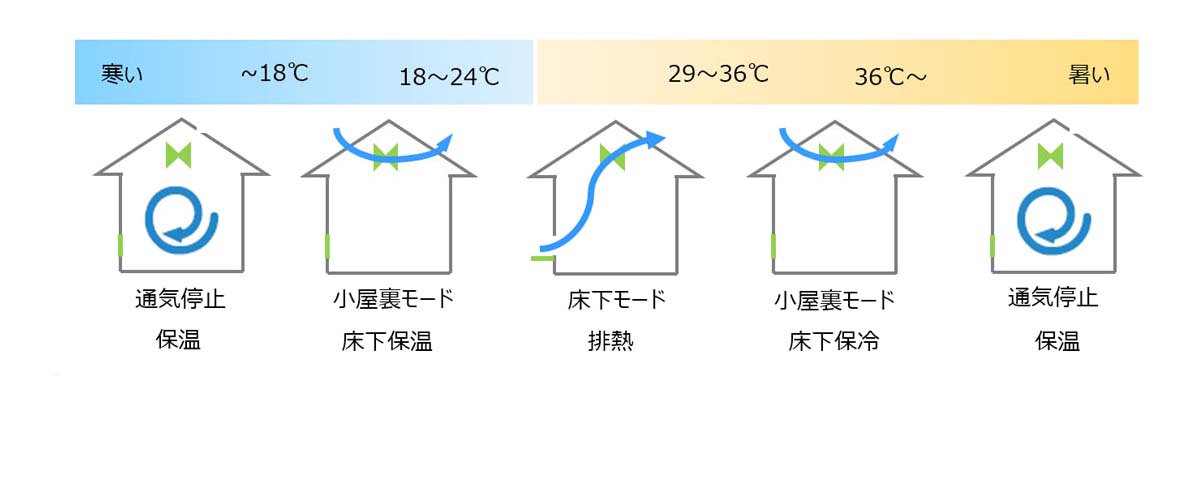

ソーラーサーキットでは暮らし方や立地等にあわせて通気モードが選べます。

通気モードは季節や外気温度、室内空調等に合わせて、使い分けることにより、細やかな外気利用が可能になります。

通気モードと使い分け

ソーラーサーキットでは暮らし方や立地等にあわせて二重通気のモード「通気モード」が選べます。

通気モードは季節や外気温度、室内空調等に合わせて、使い分けることにより、細やかな外気利用が可能になります。

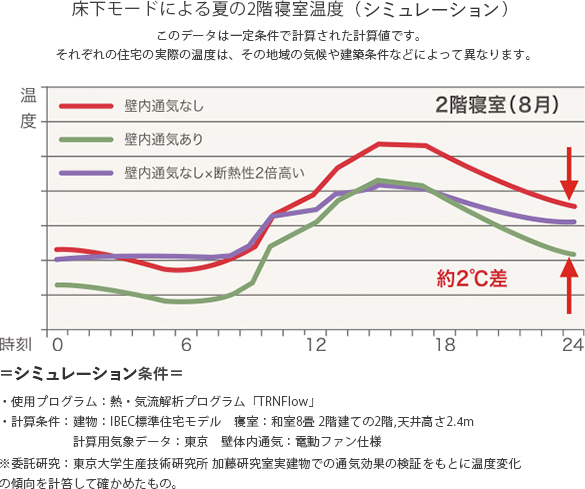

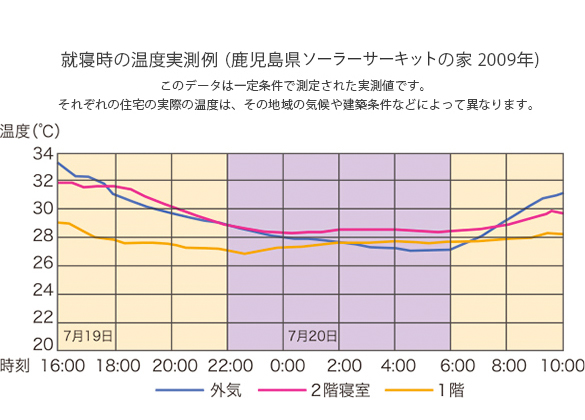

二重通気による夏の室温の改善

床下モードの連続運転による室内の室温の改善効果をシミュレーションした結果、真夏でも室温上昇を抑えられることがわかりました。「壁内通気あり(緑)の方が、 「壁内通気なし(赤)」 や

「壁内通気なし×断熱性2倍高い(紫)」

より、夜の室温が低くなっています。つまり、壁内通気の仕組みを取り入れた方が、日中の温度上昇とともに夜間の放熱量が大きいということが言えます。

これにより、日中の地温、夜間外気を活用することで、24時間通気効果が得られることもわかります。

夜間の室温変化

ソーラーサーキットの住宅の窓を閉めた状態での、外気温度と室内温度変化をみると、壁内通気の効果もあり、外気温度の低下、日没に合わせて室温も一緒に下がっています。高断熱高気密住宅の特徴である日中の蓄熱が夜になっても建物に留まる「熱ごもり」の現象が抑制されているものと考えられます。

ユニエア(簡易全館空調)

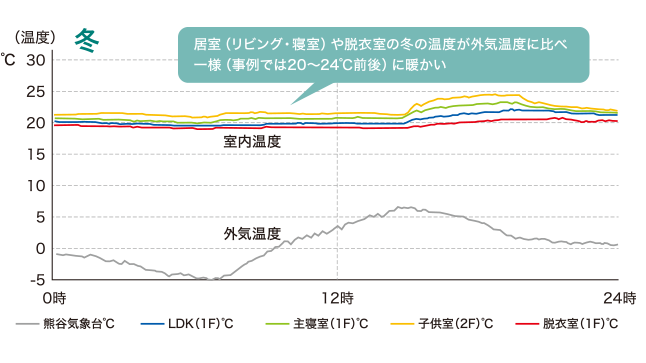

長年をかけて蓄積した「外断熱の暖かさ」と「二重通気の排熱効果」に対し必要な冷暖房能力の実証のもと、独自開発した簡易全館空調システムがユニエアです。1棟1棟、各室毎に空調負荷を算出し必要最低限の空調設備を提案しています。建物性能のみでは快適温度に達しない分の冷暖房を、24時間換気に連動させた1台のエアコン※が終日運転しながら緩やかにアシストします。

リビングも寝室も穏やかな温度をキープ

専用の暖冷房エアコンと組み合わせた24時間換気システムです。連続的に運転することで、夏も冬も全館を穏やかな温度環境に近づけることができます。各部屋にエアコン室内機がないので吹き出だし音、気流感を小さくできます。

※LDKには補助エアコンが必要です。

その他の居室も補助エアコンが必要になる場合があります。

・延床面積:113.79㎡、断熱性能Ua値:0.38W/㎡・K

・設備機器:10畳用床置きエアコン(2.8kw)×1台

※このデータは一定条件で実測された測定値です。

実際の温度は、その地域の気候や建築条件などによって異なります。

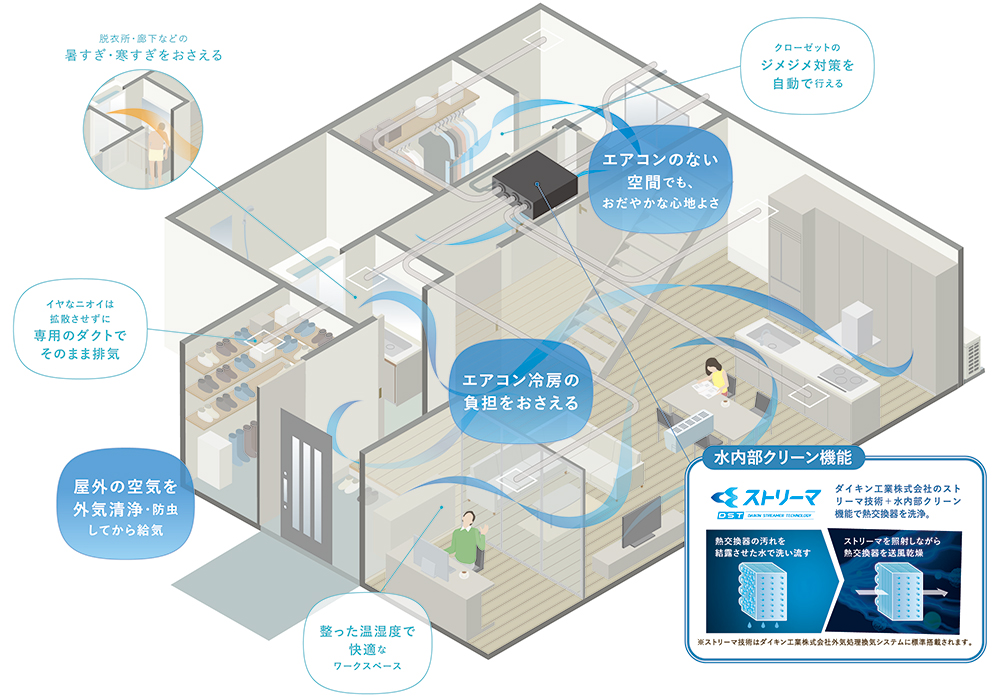

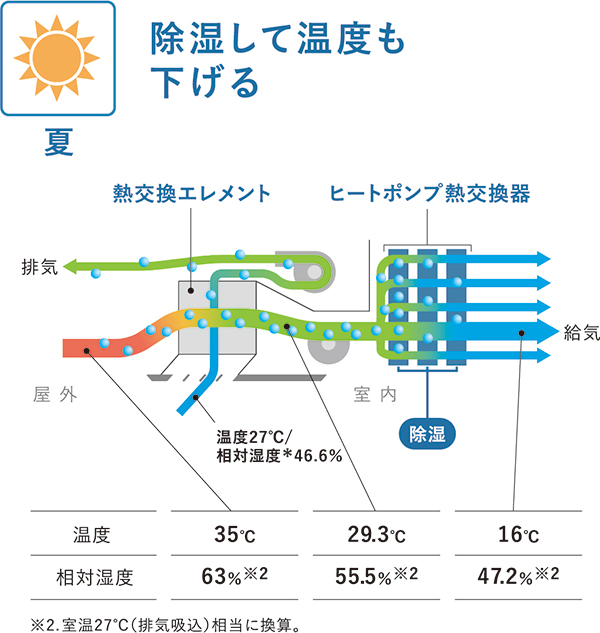

リフレア(除湿換気)

ソーラーサーキットの温熱性能に除湿機能をプラスすることで、冷房にできるだけ頼らない暮らし方の提案としてRefrair【リフレア】® がつくられました。

除湿した外気を取り入れることができる24時間換気システム。全館サラッとしたさわやかさをつくる新発想。

ルームエアコンはリビング等のヒンヤリが欲しい部屋だけにして、やさしい住み心地をつくります。

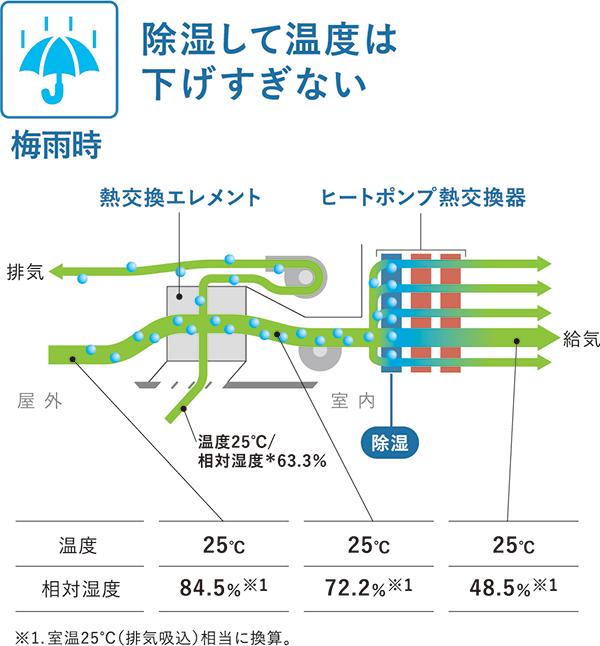

再熱除湿換気と冷房除湿換気を自動切換えするので、梅雨時期や夜間なども室内の温度が下がりにくい除湿が可能です。

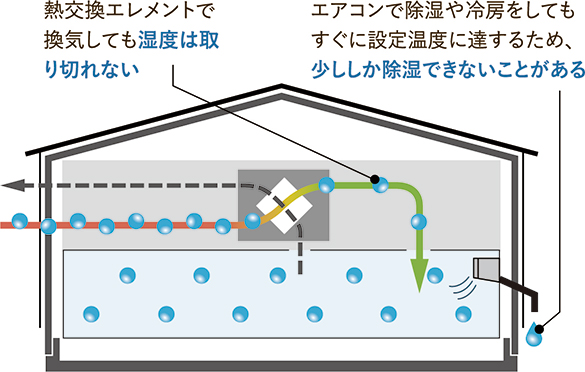

建物が高断熱になるほど「除湿」は難しい

熱交換エレメントで換気しても室内に水蒸気は入ります。そして、一度室内に入った水蒸気は少なくするには、エアコンで除湿することになります。しかし、温度変化の小さい高断熱住宅はすぐに冷房設定温度に達するため、除湿運転時間が短く、除湿が十分でないことがあります。反対に、除湿量を増やすために冷房温度を下げすぎると冷えすぎて不快に感じてしまいます。

再熱除湿で過ごしやすい湿度をキープ

梅雨などは、室内温度が適温なのに、除湿のためにエアコンを運転すると一気に冷えて寒さを感じてしまうことがあります。再熱除湿換気では、一度冷やした除湿空気を再度温め、室温の低下をおさえて除湿できます。

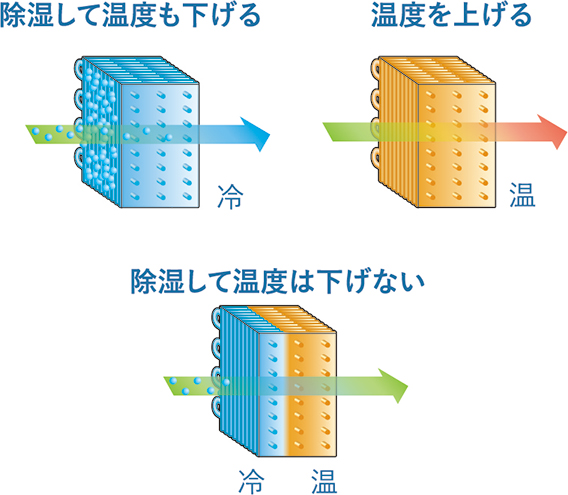

ヒートポンプ熱交換器

エアコンと同じしくみで、給気する空気を除湿、温度調整します。夏は熱交換器を冷やし、冬は反対に暖めることで、屋外の温度を和らげたり、除湿して給気することができます。

さらに、1列目の熱交換器を冷やして除湿し、残りは暖めて元の温度に戻す「再熱除湿」も可能。「温度はそのままで除湿したい」といった梅雨時の換気ニーズに効果的です。

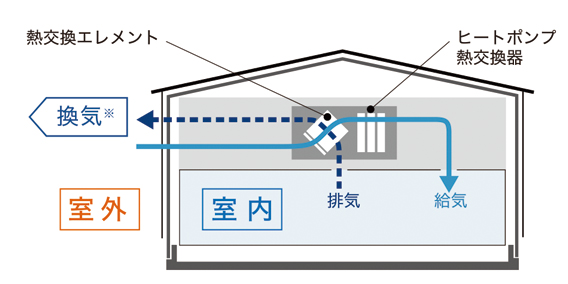

第1種換気 SC-SVシステム

熱交換機能をもつ第1種換気システム

家の中の空気質を安定させるのが、第1種換気

SC-SVシステムです。2000年に販売した初号機は、まだ住宅への換気システムが義務付けられていない時代に業務用システムを住宅用に改良したものでした。

現行SC-SVシステムは、風量の安定性、外気清浄、熱交換や素子、省エネ性、騒音にこだわった、ソーラーサーキット専用仕様となります。自動で熱交換換気と外気換気を制御する機能。

※第1種換気システムとは、窓を開閉することなく、必要な風量の給気と排気を機械を用いて24時間決められた風量の新鮮な外気を取り込みます。

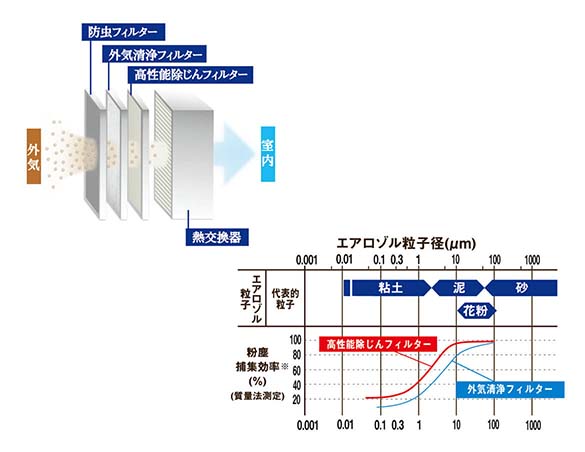

外気清浄へのこだわり

SC-SVには、防虫フィルター、外気清浄フィルター、高性能除じんフィルターの3層のフィルターを標準仕様としています。高性能除じんフィルターは外気に含まれる10μm(0.01㎜)以上の粒子約97%除去する機能があります。

さらに、微小粒子用除じんフィルター(オプション)では2μm(0.002㎜)以上の粒子約90%除去が可能です。

※粉塵捕集率:JIS B9908形式3(質量法)による。

JIS

B9908に定められた質量法にて、10µm以上の粒子を97%捕集する能力を有する。ただし、空気中の有害物質すべてを除去できるものではありません。

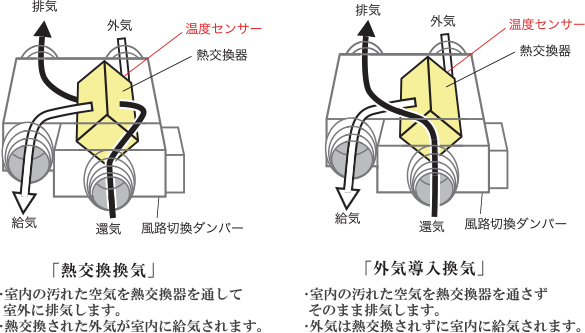

熱交換換気と普通換気(外気導入換気)

風路切替ダンパーを切り替えることで、熱交換換気と外気導入換気を切り替えることができます。熱交換素子には透湿膜性の素子を採用した全熱交換方式なので、熱交換時には室内の暖かさや涼しさを再利用(熱回収)するだけでなく、水蒸気交換により除湿時の爽やかさの再利用も可能となります。

また、熱交換素子には空気の移行率およそ0.075%のガスバリア性を有する特殊加工紙を採用するので、排気に含まれるアンモニア等の臭気、ウイルスなどの素子を通しての移行はほぼないと考えております。

※全熱交換とは、顕熱(空気の温度)と潜熱(水蒸気に含まれる温度)の2つの熱を交換することをいいます。

※ガスバリア性とは、

ガス透過度ともいわれガスの透過しにくさを指します。通常、炭酸ガス(CO2)、窒素ガス(N2)、酸素ガス(O2)の3種類のガスが対象になります。

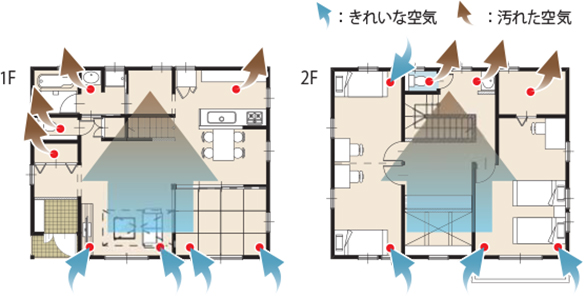

換気計画の作成

1棟1棟、建物の間取りやお部屋の使い方、冷暖房機器の位置などを、建物を設計された設計士へ確認を行いながら、本体位置から換気ダクトの配置計画を行っています。特に冬の換気は低温の空気を室内に取り込むので建てる前に十分な配置計画が必要になります。

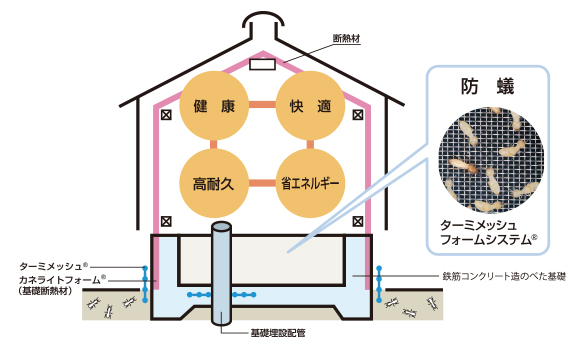

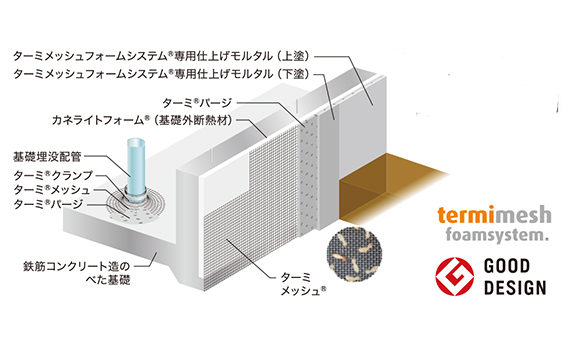

ターミメッシュフォームシステム

(基礎外断熱メッシュ防蟻工法)

防蟻薬剤を使用しない家づくり

建築基準法では建物の室内等での、有機リン酸系の防蟻薬剤の使用禁止、建築用接着剤に含まれるホルムアルデヒドの使用規制が明記されています。しかし、広く知られるシックハウス症候群の原因はこの2つの化学物質だけでないことも言われています。現在でも床下や敷地での防蟻措置ではクロルピリホス以外にも、厚生労働省にて室内濃度指針値の設定される化学物質を用いた薬剤が使用されることもあります。

物理的にシロアリを予防する「ターミメッシュ

フォームシステム」は、これらの懸念を解消でき、土中からのシロアリの侵入を予防できる防蟻薬剤を一切使用しない、数少ない防蟻システムです。10年の防蟻保証、更に10年の延長保証を準備しています。

物理的防蟻システム

「ターミメッシュフォームシステム」は、シロアリの分泌物にも強いステンレスメッシュが使われます。

全ての基礎外断熱部、埋設管周辺部等へステンレスメッシュシートを隙間なく施工することで、土中からのシロアリ(ヤマトシロアリ、イエシロアリ)の侵入を阻止します。

カネカのエネルギーマネジメントシステム

カネカ太陽光発電システム

太陽電池は、ただ屋根に載せればいいというわけではありません。暮らす人の気持ちになって、私たちは屋根の上も大切な住まいの一部だと考えました。

カネカ太陽光発電システムは、屋根と街並みに調和する“発電する瓦”「瓦一体型太陽電池」、太陽電池にフレームをつけないことで屋根との一体感にこだわった「化粧スレート瓦専用太陽電池」

と日本の屋根の形状にあわせた製品をご用意。大容量設置のご要望おこたえします。